1960年代フランスの貧困家庭に非フランス語話者・文盲の両親のもとに生まれ、作家になること 〜奇跡か、あるいはフランスのモデルケースか?〜

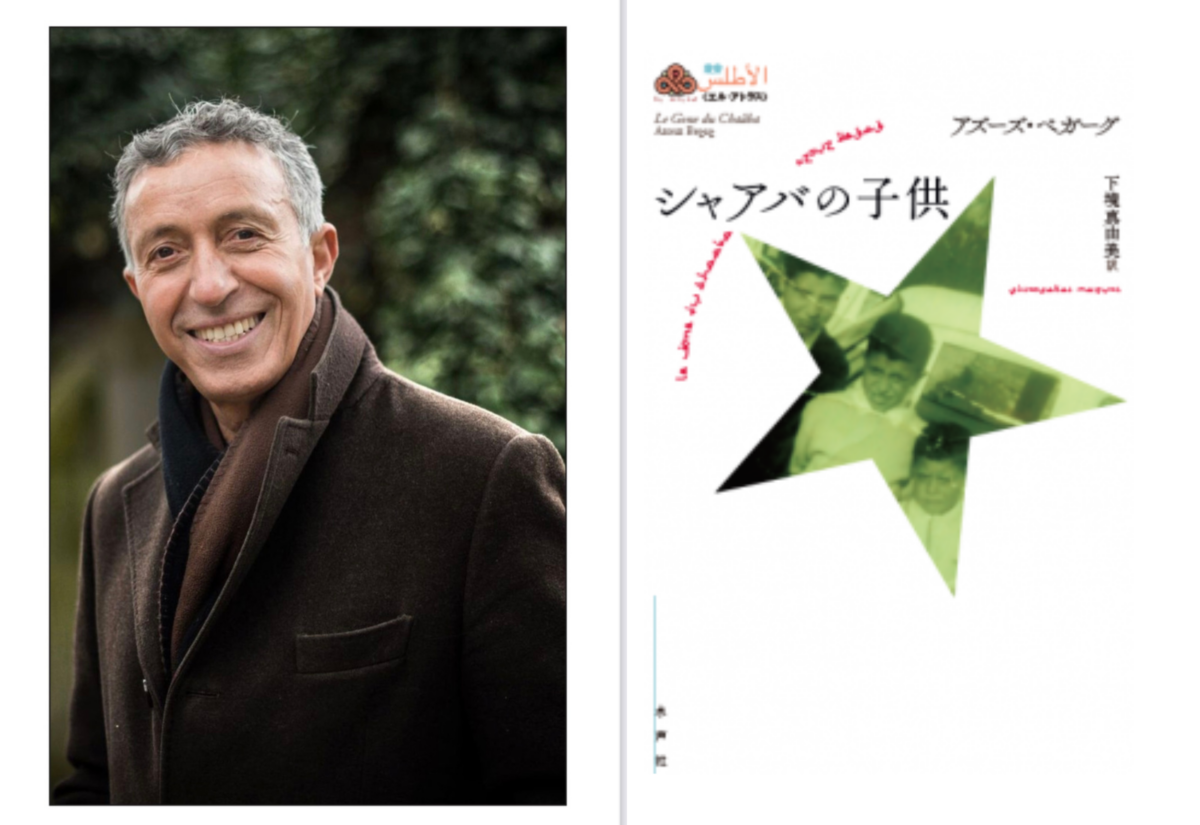

[講演会] アズーズ・ベガーグ(フランス国立科学研究センター、作家)

18:00~20:00 ホール フランス語 日本語同時通訳付き

1960年代以降のフランスにおいて、外国人移民の子供たちはいかにフランス社会に統合されていったのだろうか。アメリカ合衆国にアメリカン・ドリームが存在するのと同様、フレンチ・ドリームなるものが存在するのだろうか。1789年の革命以来、フランスは社会階層、性別、民族に関わりなく、あらゆる子供たちに社会の一員としての場を与えることになっており、それは全ての人々が享受できる教育を通じておこなわれる。そして、この国では特権階級出身であることではなく、個人の能力と努力が成功への鍵となるはずである。ところが、ここ半世紀以来の社会的、政治的状況を見てみると、共和制に基づいたメリトクラシー(能力主義)という建前と現実には大きな隔たりがあることがわかる。外国人移民の子供による驚嘆すべき個人的成功の例が存在することは否定できない(奇跡?)一方、集団的に見ると必ずしもそう簡単ではない(機能不全におちいったフランス式統合政策)。

アズーズ・ベガーグはフランスの社会学者、作家、政治家。1957年リヨンに生まれる。両親はアルジェリアからの移民。リヨン第二大学で経済学の博士号を取得し、フランス国立科学研究センターに所属するかたわら、グランゼコール、リヨン中央学校で教鞭を取る。2005年から2007年まで、機会平等向上大臣を務める。40作品以上の小説・エッセーの他、フランスにおける移民に関する17の著書がある。主な小説に『シャアバの子供』(下境真由美訳、水声社、2022年)、『木か家か』(未邦訳、2021年)など、またエッセーに『浴槽の中の羊』(未邦訳、2007年)など、学術書に『一触即発の地区』(未邦訳、1997年)などがある。

【報告者】下境真由美(オルレアン大学)

【司会】マルコ・ソッティーレ(慶應義塾大学)

【主催】グループ「フランスに於けるマグレブ系「移民」と文学」

【共催】日仏会館・フランス国立日本研究所

【助成】(公財)日仏会館、(公財)森村豊明会、JSPS科研費(23H00620)